子どもが欲しくない心理~子どもの頃の心の痛みはありませんか?

子どもを欲しいと思えない…。それっていけないことなのかな?

こんなふうに悩んでいる方は少なくありません。

子どもがいない生き方をする女性って、実はとても増えているんです。

ある調査によると、3人に1人が生涯子どもを持たない女性(2050年時点)と予測する研究者もいます。

子どもを欲しくないという気持ち。いま、予想以上に多くの女性が持っている気持ちのようなんです。

ただ、もし「子ども欲しくない」と思っていることに、なんらかのもやもやとした悩みを持っているとしたら…。

一度、「子どもをほしいと思えない気持ち」について整理してみるタイミングかもしれません。

子どもが欲しいと思えないのは、わがままなの?

子どもを欲しいと思えない気持ちを持っていることに、もやもやとした悩みや「欲しくないですけど、何がいけないんですか!」と強く言いたくなるような気持ちがあるとしたら。

自分自身が心のどこかに「子どもを欲しくないと思っているのって、よくないことなんじゃないか…」という気持ちを持っているということなんですね。

たとえば…

- 結婚して5年目。夫は子どもを欲しがっているように感じる。夫はきっといいパパになると思う。だけど、私は子どもを欲しいと思えない。夫が子どもをほしいというなら、夫と別れてあげたほうがいいんじゃないかと思うこともある…。

- 結婚して3年。周りから「そろそろ子どもは?」と言われるたびに苦痛になる。

- 結婚してない私。親が孫を望んでいるんだろうなと思うと、悪いなって内心思う。だけど、親から「結婚」とか「子どもだけでも産んでみたら」と言われると。「なんでそういうこと言うの!」と嫌な気持ちになる。

もし、こんな気持ちになることがあるなら。

子どもを欲しくないと思っていることに、後ろめたい気持ちを持っているのかも、しれません。

心って「欲しくないなら、欲しくないでOK」と思っていれば、悩みは発生しないんです。

悩んだり、もやもやがあるなら

「欲しくない。だけど、本当にそれでいいのかな?」と思ってるということなんですね。

本当にそれでいいのかな?は、大事なサインなこともあります。

「欲しくない」とは異なる、もうひとつの気持ち

が心の奥にあることもあるからです。

「欲しくない」が蓋になっているけれど、その蓋が外れてみたら。

ほんとうは子どもに愛情を注いでみたいと思っていた……。

そんなこともあるんです。

どっちがいいとか、悪いとかはまったくありません。

子どもを持ってもいい、持たなくてもいい。

子ども欲しくなくてもいい、欲しくてもいい。

どちらがいいとか悪いとかは、ほんとにぜんぜんないんです。

ただ

子どもを欲しいと思えない気持ちを見ていくと、

「自分の子どもの頃の気持ちや心の痛み」を映し出している

ことが少なくないんですね。

もしいま、子どもが欲しくないことに悩んでいるとしたら。

自分の子ども時代の気持ちや心の痛みと向き合うタイミング

として、捕えてみてもいいかもしれません。

まずは、子どもを欲しいと思えない代表的な心理をご紹介します。

子どもを欲しいと思えない心理

子どもをほしいと思えない気持ちには、次のようなものがあります。

- 子どものころ、つらい思いをした。自分の子にも、つらい思いをさせてしまうんじゃない

- いい親になれないんじゃないかと思う

- 自分のコピーがほしくない

- 子どもにイラッとする。子どもをどう扱っていいかわからない

- 家族のことで苦労するお母さんを見ていた

- 障害のあるきょうだいがいる

- 親の愛情が重かった、親が過干渉だった、親が重かった

- 自分が「子ども」だから

- 無意識的な子どもを産むことへの怖れ

子どもに、子どもの頃の自分を映し出す

子どもがほしいと思えない気持ちの中に

自分自身の「子ども時代の気持ち」が、映し出されていることが多いんですね。

これは無意識的に起こっているもので

「自分の子どもに、自分自身の子ども時代の気持ちを投影する」ということが起きています。

子どもを欲しいと思えない心理の代表的なものの一つ。

「子どもに、自分と同じような

つらい思いをさせちゃうんじゃないか」

例えば

子どものころ、お母さんが仕事で忙しい人だった。

小学生のとき、学校でいじめられてつらかったけど、忙しいお母さんには気づいてもらえなくて、ひとりで黙って耐えていてすごくつらかった。

もし、こんなことがあったとしたら、

それを投影して「自分の子どもも同じように、つらい思いをするんじゃないか」と思うんですね。

たとえば、親が過干渉で、子どもにすごく期待をしてきた。親の期待に応えるために必死で頑張ったけど、親の期待の重さに押しつぶされそうな毎日を送っていた。

そんな子ども時代を送っていたら「押しつぶされそうな毎日を送らなきゃいけないとしたら、かわいそう」と思います。

子どもの頃のつらい思いを抱えたままだと、そのつらい思いを子どもに映し出してしまうんです。

自分自身の子どもの頃のつらい気持ちを→子どもに映し出して

・自分の子どもにも、同じようなつらい思いをさせてしまうのではないか

・寂しい思いをさせてしまうのではないか

・傷つく思いをさせてしまうのではないか

と、過度に恐れるようなところがあるんですね。

もし、子どもを欲しくない気持ちの中に

「子どもにつらい思いをさせちゃうんじゃないか」があるとしたら、子どもの頃のつらかった気持ちが

自分の中にあるかもしれません。

親になる自信がない

親になる自信がない

いい親になれそうもない

と思うこともあります。

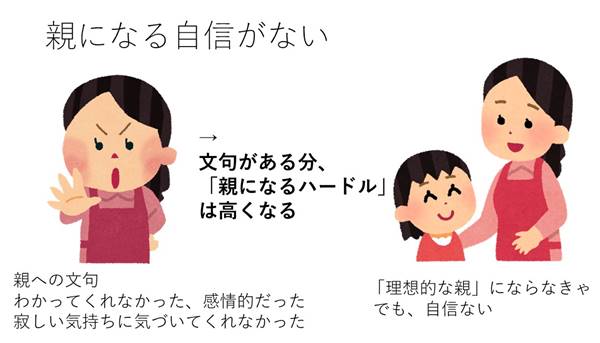

子どもの頃に「親への文句/不満」をいろいろ持つものです。

例えば…

・お母さんが否定的な言葉の多い人で、子どもの気持ちを全然わかってくれなかった。ぜんぜん寄り添おうとしてくれなかった。お母さんが気持ちをぜんぜんわかろうとしてくれなかったのが辛かった。

・お母さんが働いていて、すごく寂しい思いをした。

あんなに子どもに寂しい思いをさせたり、子どもの気持ちに気づいてあげる余裕がないのは、どうかと思う。

・お母さんが過干渉で。すぐに口を出してくる人だった。だから、「自分はこうしたい、ああしたい」を押さえ込んできた。子どもの自主性を尊重しないのはどうかと思う。

親にいろいろ批判的な気持ちや文句を持つことって、ありますよね。

いうなれば「(私の望むような)理想の親じゃなかった」という文句。

子どもって

親に「こうしてほしかったのに、してくれなかった」

という文句を持つものなんですよね。

だけど、親への文句を持ち続けていると、

自分が親になろうとするときに「理想的な親にならなくては」と感じてしまうんですね。

自分が文句を持っていた分だけ、

「ちゃんとした親にならなきゃいけない」と思うわけなんです。

例えば、

「子どもの頃に、私が我慢していた気持ちにお母さんは気づいてくれなかった。気持ちをぜんぜんわかろうとしてくれなかったから、私は寂しい思いをした」と思っているとします。

すると、「自分が親になるなら、子どもの気持ちにちゃんと気づいてあげなくては。

寂しい思いをさせないようにしなくては。寄り添ってあげなくては」と、思うわけです。

もちろん、これらは子どもを思う気持ちだし、悪いことではないのですが

「こういう親にならなくては」という理想が高くなる結果

「親になる自信がない」と感じるんですね

親に文句があったぶんだけ、親になるプレッシャーが強くなるんですね。

例えば

「私の気持ちにぜんぜん気づこうとしてくれなかった」と思っている分だけ、「子どもの気持ちにちゃんと気づいてあげなきゃ。だけど、ちゃんと全部気づくことなんてできるんだろうか。いや、できそうもない……」

と、感じる。

親に文句を持っている分だけ、自分に返ってきてしまうんですね。

これらは

子どもの頃のつらかった気持ち、寂しかった気持ち、わかってほしかった気持ちなどが、自分の中に残ったままになっているということなんです。

子どもの頃の寂しかった気持ち、わかってほしかった気持ち、悲しかった気持ちを解放して、親を許したりしていけるといいんですね。

ちなみに「親を許す」とは、目の前の現実の親に対してでは、ありません。

自分の心の中にある「自分が子どもだった頃に、親に抱いた思い」にアプローチしていきます。

親を許すというと、「そんなの難しい。どうして私がそんなことしなきゃいけないの」という気持ちが出てくるかもしれません。

けれど「許し」は、実は「自分の心を自由にする/解放する」ために行うものなんです。

親への文句を持っていると、それが自分に跳ね返ってきます。

それは、自分の未来の可能性に自分で制限をかけることにもなる。

その「自分でかけた制限」から解放されるために、「許し」をしていくといいんですね。

自分のコピーがほしくない

自己嫌悪を子どもに映し出していることもあります。

自分のコピーがほしくない。

子どもが自分と似ていたら、かわいがれないと思う。

こんな気持ちになるとしたら

「自分のことが嫌い」という気持ちがあるのかもしれません。

「自分の○〇なところが嫌」「人と違う自分が嫌」

など自覚しやすいような「嫌い」もあれば、

「人にはなかなか言えないような体験がある」「人に見せられない何かがある」など、自覚しにくい「自分のここはよくない感覚」を持っていることもあります。

「自分が嫌い」「隠さなくてはいけない何かがある」

といった感覚があると、それを子どもに映し出します。

そして「自分のコピーはほしくない」「自分と似た子は、愛せないと思う」と感じます。

自分の嫌いなところ、隠さなくていけないと感じているところは、「自分自身では、受け入れられない部分」です。

自分自身が「受け入れられない」と感じているから

「人からも受け入れられないだろう」と思う。

そのため「受け入れられないところ」を隠して、抱え続けることになります。

この「無意識的に持ち続けている『こんな自分は受け入れられない』という思い」は、今も、自分自身を苦しくさせています。

自分では「苦しい」と思っていないかもしれません。

だけど、「人生がハードモード」になっているとしたら。

・自分なりにやってるつもりなのに、むくわれなさを感じる

・無理して頑張りすぎてしまうところがある

・自分を大切にする、という感覚がわからない

もしくは

・人からどう思われるかをいつも気にしている自分がいる

・そうそう人に心を許すなんてできない

そんな感覚で生きているところがあるかもしれません。

自分では「何を受け入れられていないか」なんてわからないし、

そもそも「自分を受け入れられていない」なんて、感じていないと思います。

それでも、「受け入れられない」と感じている部分を、受け入れられるようになったら。

きっと毎日生きている中で起きる物事に対しての「感じ方・捉え方」が大きく変わります。そして、「ほんとうはどうしたいのか、自分のために望む」こともできるようになっていく。

そのくらい「受け入れられない自分の一部を受け入れてくこと」の意義は大きいんです。

だけど「受け入れること」って難しい。

自分一人では……。

<自分では>と書いたのには理由があります。

「自分で受け入れられないことは、誰かに受け入れてもらう」のがカギだからなんですね。

・過去の「あんなことをしてしまった」「うまくいかなかった」という失敗

・「これは、人には話せない」と思っていること

・こんなこと、きっと誰にもわかってもらえないと思っていること

・過去にあった許せないこと、うらんでいること

そんなこと、ありませんか。

それらが、もしかしたらあなたの心を重たくしているのかもしれません。ずっと。

あなたの生き方に、ネガティブな影響を与えているかもしれません。

あなたの心を重たくしている何かを

誰かに打ち明けるだけで、心が軽くなること。実はとても多いんです。

誰にも話さなかったことを、カウンセリングで話してみた。

そうしたら、自分でも驚くくらい心が軽くなったーー。

そんな声って、多いんです。

「受け入れられないもの」を自分で抱えたままでは……

なくならないんです。

誰かに話す。ずっと閉じ込めてきた思いを話してみる。

それだけで、すーっと軽くなること。とても多いんです。

もし、自分のコピーが欲しくないと感じているとしたら。

自分を受け入れていくことが、カギかもしれません。

この機会に、子どもがほしくない気持ちと向き合うことは、

これからのあなたの生き方を開いていくうえでも、プラスに働き、大きな影響を与えていくでしょう。

子どもを見ているとイラッとする

子どもを見ていてイラッとすることがある。

泣いている子どもがいると、どう接していいかわからない。

この感覚を持つのは、子どものころに

「いい子でいなくては」「親の期待に応えなくては」と頑張ってきた

子どもの頃に自分自身の感情を抑え込んできた

など、我慢をいっぱいしてきた、頑張り屋さんだったのかもしれません。

子どものわがままなふるまいに、イラっとするなら。

・子ども時代に「わがままを言っちゃいけない」と思うようになった出来事

・親の期待に応えるために、みんなと遊びたい気持ちや好きなことをしたい気持ちを我慢した体験

・口うるさい親の意に沿うために、自分の気持ちを我慢するようになった体験

・家庭の事情で親が大変そうだから、自分は我慢しなくてはと思ったこと

などあるかもしれません。

あなたが子どもの頃に、子どもらしく好き勝手にふるまうことを禁止してきたとします。

すると、今目の前で見ている子どもに対して

「自分が子どもの頃に禁止していたことをやっている姿」にイラ立つことがあるんですね。

また、子どもの頃に感情の起伏が激しかったり、泣いて訴えていたタイプの子どもが

なんらかのきっかけで「感情的になるのはいけないんだ」と思い

自分の感情的なところ、泣いて訴えるところを抑圧したとしたらーー。

子どもが感情を爆発させる姿を見たときに、腹が立ってイラっとするんです。

自分が禁止していることを目の前でやられている、と感じるからです。

すでに子どものいる人も、自分の子どもにイラっとしたり、子どもを愛せないと感じることは、普通にあるものです。

それも、自分の我慢してきたこと、禁止してきたことを子どもに映し出しているという意味では同じなんですね。

もし、わがままに振る舞う子どもの姿にイラッとしているなら。

それは、自分の中の禁止を見つけるいい機会になります。

過去のあるときに「こんな自分はいけないんだ」と思って、閉じ込めてしまった自分。それも、自分の大切な一部なんです。

それらを取り戻していくことで、「自分の好きなこと」を思い出したり、「やりたいこと」を取り戻せたりーー。

そんな自分らしい生き方をしていくことにも、つながっていくんです。

私は迷惑な存在なんじゃないか

という思い

ほかにも、子どもの頃に家が大変だったとき「親を助けたい気持ち」を持つことがあります。

「お父さんが酔って暴言を吐く人で、お母さんがぜんぜん幸せそうじゃなかった。

いつも父親の愚痴を言い『どうしてあんな人と結婚なんかしちゃったのか』と言っていた」

「お父さんが借金を作ってしまい、お母さんが大変そうだった。結果、両親は離婚したけれど、『あんな人と結婚して失敗だった』と母がよく言っていた」

たとえば、こんなことを聞き続けていると

場合によっては、

「私がいなければ、お母さんはお父さんと別れられたんじゃないか」

「私ができちゃったから結婚したけど。私はいないほうがよかったんじゃないか」

などの思いを持つこともあるんですね。

子どもの頭で、そんなふうに考えてしまうことがあるんです。

そしてこのときに抱いた「私さえいなければ」「私は迷惑な存在なんじゃないか」という思いが、それ以降も心の中にあって「生きづらさ」を生み出していることも少なくありません。

人間関係で、いつも「自分なんて、迷惑なんじゃないか」とか「人から言われたちょっとしたことで、傷つきやすい」などがある場合は、もしかしたら子どもの頃に「自分は迷惑な存在なんじゃないか」と思ってしまったのかも、しれません。

子どもがほしくない気持ちをきっかけに

心の中のネガティブなマインドを癒していくと。

人との関係性で、気を使わずにいられるようになったり

自分の生き方、これからの未来に希望が持てるようになったりすることもとても多いんです。

「子どものままでいなくては」

親を助けたいの別バージョンとして

「子どものままでいなくては」という気持ちを持っていることもあります。

・過保護・過干渉な親の元で育った

・親の生きがいは子どもである私

・仲の悪い両親をつないでいるのは、子どもである私の存在

そんな親のために「自分は子どもで居続けなくてはならない」というマインドを持つことがあるんですね。

自分が子どもで居続けることを、親のためにしている。

もし、「子どもでいなくてはいけない」というマインドがあると、子どもが子どもを産むことはできないと思うため、無意識のうちに「子どもを持つわけにはいかない」という気持ちを内面化していることもあります。

また「大人になりたくない」「責任を取りたくない」という気持ちから

子どものままのマインドを持ち続けていることもあります。

「子どものままでいたい」という気持ち。

実は、これを持っているのってしんどいことなんです。

というのも

子どものままでいる=自分のエネルギーを抑えなくてはいけない

ということだから。

自分本来のいきいきとしたエネルギーを抑えて

「自信ない」「自分には無理」という枠をつくって

自分を閉じ込めている。

それって、実はとても苦しかったりするんですね。

病気がちや、障害のあるきょうだいがいて

親が大変そうに見えた

障害のあるきょうだいや、子どもの頃に病気がちだったきょうだいがいることが、子どもが欲しくないという気持ちに影響を与えていることもあります。

お母さんが、障害のあるきょうだいのことで手いっぱいだったとします。

すると、子どもの頃の寂しい気持ちに加えて、お母さんがきょうだいのことで苦労しているように見えた分だけ「子どもを持つことは、ものすごく責任の重いこと」と感じることがあります。

大変そうだったお母さんを投影して、「親になるのは大変だ」と感じるんですね。

また、親の大変そうな姿を見て「自分は迷惑をかけないようにしなくては」と思ったり、小さなわがままを言ったときに親に怒られたりした結果、「自分はわがままを言ってはいけないんだ」と思ってしまうことがあります。

子ども時代に「私はわがままを言わず、手のかからない子だった」「いい子、優等生と言われることもあった」など、ありませんか。

このマインドが、「子どもほしくない」気持ちにつながっていることも少なくありません。

人に頼ったり甘えるのが苦手なところがあるとしたら。

「甘えたかったのに、甘えられなかった気持ち」が心のどこかに残っているかもしれません。

そして、この「甘えたかったのに、甘えられなかった気持ちが残っていること」が、パートナーを持つこと(結婚)を遠ざけたり、仕事でパツパツになるまで頑張りすぎてしんどくなってしまうということにも、つながっていることが多いんですね。

無意識にある子どもを持つことの怖れ

無意識的な「子どもを持つわけにはいかない心理」もあります。

子どもの頃、変な子どもが産まれちゃう夢を見た。

中学生のころ、出産が怖いという夢を見た。

出産について「なぞの怖さを持ったことがある」。

小さな頃に「私は子どもを産まないと思った」。

などの記憶がある。

また

「自分は子どもができにくいと思う」

「若い頃に婦人科検診で『もしかしたら、子どもができにくいかもしれない』と言われたことがある」

などもあります。

子どもができないと言われたわけではないのですが

「子どもができないかもしれない」と思っていることがあります。

これらは、自分の体験が元になって「子どもが欲しくない」となっているのではなく、自分の親から伝わってきた「子どもを持つことの怖れ」であることも多いんです。

自分ではまったくわからなない「子どもを持つことの怖れ」があるために、結果として「子どもを持つことを遠ざける生き方」になっていることも。

また

母親に取り込まれるような怖れがあり、「母性って最悪だ」と思うようになった。

など

「母性にまつわるネガティブな思い」が理由で、子どもを持つことを遠ざけていることもあります。

無意識の「子どもを持つわけにはいかない感覚」は、

それを持っていること自体、気づけないことも多いんです。

もし昔から「子どもほしくない、となぜか思ってたな」と思うなら、「自分はいつから子どもほしくない感覚を持ってただろう?」と、一度自分に問いかけてみてもいいかもしれません。

この無意識の「子どもを持つことの怖れ」が

恋愛やパートナーを持つことにもつながっていることは、多いんです。

子どもを遠ざける気持ちが、結婚も遠ざける

子どもをほしいと思えない気持ちは

子どもを持つかどうかだけでなく、結婚にも関係してくることが少なくありません。

子どもが欲しくないという気持ちがあったために

結果として

・遠距離恋愛、既婚者との恋愛

・結婚しそうもない相手、結婚に向かない相手との恋愛

・誰ともお付き合いしないできた

などパートナーを持つことを遠ざけることも、けっこうあるんです。

また

子どもが欲しくない気持ちがあったために、夫から「そろそろ子どもを」と言われたことをきっかけに、夫のことがだんだん嫌になり始めて離婚にいたることもあります。

意識では「夫のことがだんだん嫌になった」と感じているのですが、心の奥を覗いてみると「子どもが欲しくない私では、夫に申し訳ない」という気持ちから夫を遠ざけるようになったということも少なくないんですね。

子どもの頃の気持ちを癒すとは

ここまでの復習なのですが。

・子どもが自分と同じように、寂しい思いをしたらかわいそう

・子どもが自分と同じように、つらい思いをしたらかわいそう

など、傷ついた子どものころのマインドや、満たされなかったマインドがあると

それを自分の子どもに投影します。

子どもが欲しくない気持ちは、

「傷ついた子どもの頃のマインド」が自分の心の中にあることを教えてくれているのです。

子どもの頃の満たされない気持ちや子どものころの傷ついた気持ちは

誰もが、持ちうるものです。

特に子どものころは

お母さんやお父さんから

「ほんとうはこうしてほしかったのに、してもらえなかった」

「気持ちをわかってほしかったけど、受け入れてもらえなかった」

などあったことで

傷ついてしまうんですね。

お父さんやお母さんなりに、子どものことを想っていたとしても

子どもからすると、親なりの愛情が理解できないことも多いからなんです。

ほんとは一緒にいてほしかったのに、ぜんぜん一緒にいられなくて寂しかった。

私の気持ちをぜんぜんわかってもらえなくて、悲しかった。

あんなふうに感情的に怒られて、嫌だった。

両親のケンカするところを見ているのがつらかった。

お前なんて、うちの子じゃないと言われた。

子どもの頃に抱いた、これらの傷ついた気持ち

自立タイプの人は、

「もう大人なんだから。子どもの頃のことを引きずっていてもしょうがないから」と思ったりもするものです。

でも……頭ではそう思っているものの。

心の奥にしこりが残っている。

昔のことをいつまでも引きずっている自分って……と思うけど

感情的に、心の奥にしこりが残っている。

そうなんです。

感情的に「完了」していないんです。

「こんなふうに思っちゃいけない」と抑圧する

どうしてそうなるのかというと。

昔、子どもの頃の自分の気持ちや感情が

心の中に未完了のまま残っているからなんです。

「お母さんが仕事ばかりしていて、さびしい」と、子どもの頃に思ったとします。

一方で、お母さんが忙しいのもわかる。

すると、「こんなふうに寂しく思う自分がよくないんだ」と、寂しい気持ちを「こう思っちゃいけない」とフタしてしまうこともあるんですね。

寂しいと思っちゃいけない。

悲しいと思っちゃいけない。

嫌だと思っちゃいけない。

思っちゃいけない。

否認して、蓋をする。

すると……

その気持ちは、心の奥で、親への不満としてずっと残ることになるんです。

寂しい気持ち+怒りの気持ち(寂しいを抑え込むためのフタ)が

ごちゃ混ぜになって、不満になってしまうんです。

子どもの頃の気持ちをわかってあげる、開放する

だからいったん

自分の中に満たされなかった気持ち、わかってほしかった気持ちがあることを、

ちゃんと見てあげる、わかってあげる、受け入れてあげることがとても大事です。

大人のいまの自分が

子どものころの満たされなかった気持ち、つらかった気持ちを

わかってあげる、受け入れてあげるんです。

カウンセリングでは心理セラピーとして、

「子どものころの未完了の気持ち」を扱います。

カウンセリングで話しているうちに、「ずっと忘れてたけど。あのころ、こんな気持ちだったな」と思い出すかもしれません。

そして、心の中にずっと抱えていた気持ちが見えてくるんですね。

心理セラピーとして、

子どもの頃のわかってほしかった気持ち、フタをしていた気持ちを

受容する、わかってあげるというセラピーをする。

そうすることで、ずっとフタしてきた未完了の感情を開放していくんです。

そうすることで、癒されていくんですね。

「こんなふうに思っちゃいけない」が

未完了の感情を生み出す

「こんなふうに思っちゃいけない」と否定していると、

感情は心の奥に残り続けます。

だから、蓋をしてきた気持ちをカウンセリングで見つけて、解放していくんです。

ずっと閉じ込めてきた分だけ

ほんとうの気持ちを「言えない」と感じるかもしれません。

親に迷惑をかけないようにと、思ってきた分だけ

「そんなものない」「言えない」と感じるかもしれません。

だけど。

自分がずっとずっと我慢してきた気持ち、ほんとうの気持ちを

「言えない」と閉じ込めておくことは

自分を「閉じ込めている」「切り離している」とも言えるかもしれません。

自分の心の一部を、閉じ込めている、切り離している――。

その閉じ込めた自分の心。

それをいま、見つけてあげるんです。大人の自分が。

自分を取り戻すことで

生きやすくなる、自分らしい生き方の転機に

そうすることで、未完了の感情が解放されていくのと同時に

それまで置き去りにしてきた自分の一部を、取り戻すこともできるんです。

・自分は何がしたいのかわからない

・人とうまく付き合えない

・お付き合いしても相手に好かれていると思えない

・言いたいことが言えない

・仕事でハードワークをしすぎてしまう

などなどの

あなたが持っている「うまくいかないパターン」も、解消されていくことも多いんです。

「子どもがほしいと思えない気持ち」が教えてくれる

自分の心の中にあるネガティブなパターンを癒していくことで

これまでとはものの見方、とらえ方、感じ方が変わります。

自己肯定感が高まったり

自分の気持ちを伝えることの抵抗感が減ったり

自分らしさにOKを出せたり……と、

より自分らしく生きやすくなることにもつながります。

子どもが欲しいかどうかだけでなく

恋愛や友達・職場の人間関係などでも、ラクに感じられるようになった、

いい関係をつくれるようになった

自分のことを「いいもの」と思えるようになった

など、変わっていくんです。

子どもが欲しくない気持ちは

心の中に残っている子どもの頃の気持ちがあることを教えてくれます。

それらを癒していくことで、無意識的に結婚を遠ざけていたパターンが変わるかもしれません。

結婚している人なら、「子どもを持つことにまつわる、もやもやの正体」がわかって、次に進みやすくなるかもしれません。

妊活中で、なかなか子どもに恵まれないなら、潜在意識の「子どもほしくない気持ち」を見つけて癒すことで、子どもに恵まれるかもしれません。

子どもほしくない気持ちがありつつ

悩んでいるとしたらーー

「子どもほしくない気持ち」がありつつも

この記事をここまで、読んできたのには

なんらかの思いがあるから、かもしれません。

子ども欲しくない気持ちがありつつ、悩んでいるとしたら。

その下に「本当は、自分の愛情を誰かに、何かに注いでみたい」という気持ちを秘めていることが、多いんです。

あなたが既婚者なら「子どもが好きな夫のために、本当は家族を増やしてあげたいのに」

そんなダンナさんへの想いが、あるのかもしれません。

人は、誰かや何かに愛情を注いでいるとき、

自分のエネルギーを注いでいるとき

幸せや心が満たされる感じを得るといいます。

もらうよりも、与えるほうが、心は満たされるようなのです。

そして、それを本当はしたいと、心の奥で思っているのかもしれません。

いまの「よくわからないけど満たされない気持ち」も、自分から想い、愛、エネルギーを注ぐことで満たされていくんです。

だからこそ

自分の心を癒していくことからスタートなんです。

この記事を読んで、もし何か心に響くことがあったなら。

もし何か、気になるなと感じたなら。

それは、あなたの無意識が「ここに自分にとって大事な何かがあるよ」と伝えてくれているサインかもしれません。

お手伝いします。

どうぞ一度、お話聞かせてくださいね。